法律によって各学校に設置が義務付けられている学校いじめ対策組織ですが、適切な運用が十分にできていない学校も散見されます。

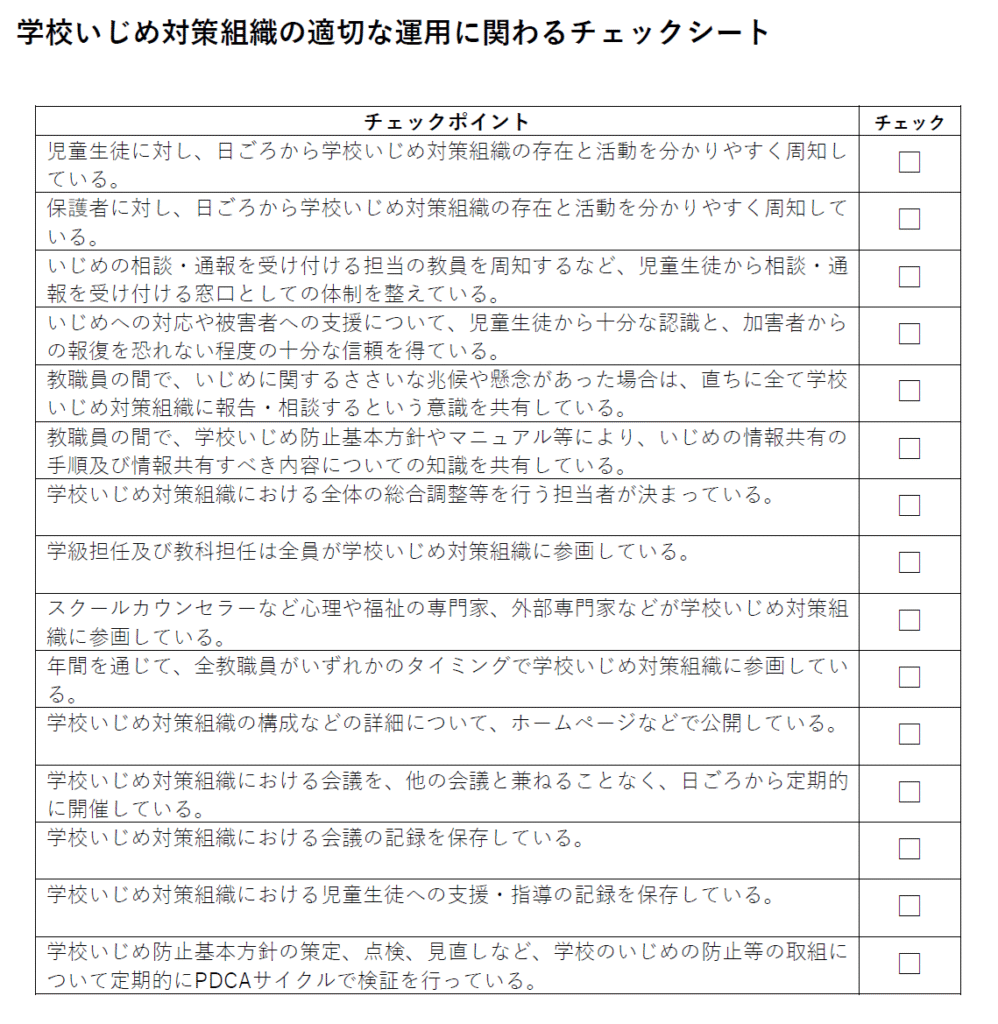

そこで、学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックリストを作成しましたので、Word形式で公開します。各学校で学校いじめ対策組織の運用が適切にできているかを確認する際に使用していただければと思います。

学校や教育委員会が、より良いいじめ対策のためにこのチェックシートを活用する際には、自由に編集・使用していただいて構いません。特に許諾も必要ありませんが、何か不明点やご意見などありましたらお問い合わせフォームより一報くださればと思います。

チェックシートの各項目については、それぞれ国の基本方針(いじめの防止等のための基本的な方針)などに基づいて作成されています。以下に、各項目における基になった部分を解説します。

目次

学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックリスト各項目の解説

学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックリスト全15項目について、基になった国の基本方針なども含めて記載します。

1.児童生徒に対し、日ごろから学校いじめ対策組織の存在と活動を分かりやすく周知している。

本項目については、国の基本方針(いじめの防止等のための基本的な方針)における記載が基になっています。

いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを実効的に行うためには,学校いじめ対策組織は,児童生徒及び保護者に対して,自らの存在及び活動が容易に認識される取組(例えば,全校集会の際にいじめ対策組織の教職員が児童生徒の前で取組を説明する等)を実施する必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

学校は、児童生徒に対して、学校いじめ対策組織の存在と活動が容易に認識されるよう、分かりやすさを意識して周知していくことが重要です。プリントを渡して説明したり、教室掲示や、学年集会のたびに日ごろから説明しておくなどの取り組みが考えられます。

2.保護者に対し、日ごろから学校いじめ対策組織の存在と活動を分かりやすく周知している。

本項目について、基になっている部分は前項と同じにつき割愛します。

保護者に対しては、入学説明会での説明は当然のこと、プリントの配布、ホームページでの周知などの取り組みが考えられます。

3.いじめの相談・通報を受け付ける担当の教員を周知するなど、児童生徒から相談・通報を受け付ける窓口としての体制を整えている。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

いじめの早期発見のためには,学校いじめ対策組織は,いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し,事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていく必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

相談・通報を受け付ける窓口となるには、児童生徒がどの先生に相談すればよいか分かっていることが前提であると考えられます。どの先生に相談すればいじめを解決してくれるかを児童生徒が認識するためには、相談・通報を受け付ける担当の教員を周知する取り組みや、いつどこに行けば相談を聞いてもらえるかという具体的な相談方法を周知する取り組みが考えられます。

ICTを活用し、学校いじめ対策組織の相談受付用メールアドレス・SNS・電話番号を周知するといった取り組みも有効かと思います。

4.いじめへの対応や被害者への支援について、児童生徒から十分な認識と、加害者からの報復を恐れない程度の十分な信頼を得ている。

本項目については、小西洋之氏の著書である「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」における記載が基になっています。小西氏はいじめ防止対策推進法の立案に携わった議員であり、国の基本方針の策定にも関与しているため、内容における信頼性としては十分だと判断されます。

いじめについて、委員会組織のメンバーや他の教職員に相談や通報すれば、どのように適切かつ確実にいじめから救われ、あるいは加害児童等からの報復等を恐れることなくいじめが止められるのか、また、その際には、どのように被害児童等の信条に寄り添った継続的な支援がなされるのか。こうした事項等について、児童等が適切に認識し、本条の委員会組織に対する揺るぎない信頼及び確信を有することが、本組織がその適切な機能を発揮する上での何よりの前提となります。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(小西洋之, 2014) p.151より

国の基本方針においても、いじめの未然防止の基本となるのは児童生徒と教職員の信頼できる関係と述べられていることからも、学校いじめ対策組織が児童生徒から信頼を得る重要性は明確です。

5.教職員の間で、いじめに関するささいな兆候や懸念があった場合は、直ちに全て学校いじめ対策組織に報告・相談するという意識を共有している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

当該組織が,情報の収集と記録,共有を行う役割を担うため,教職員は,ささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを,抱え込まずに,又は対応不要であると個人で判断せずに,直ちに全て当該組織に報告・相談する。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

いじめの重大事態調査報告書において、たびたび教員の抱え込みによって事態が深刻化した事案が報告されています。抱え込みを防ぐためにも、全教職員がいじめの兆候について、組織に報告する意識を持っていることが重要です。

6.教職員の間で、学校いじめ防止基本方針やマニュアル等により、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容についての知識を共有している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

学校として,学校いじめ防止基本方針やマニュアル等において,いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ,どこで,誰が,何を,どのように等)を明確に定めておく必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

7.学校いじめ対策組織における全体の総合調整等を行う担当者が決まっている。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

三党案においては、全ての学校でいじめの防止等の対策の総括を担う「いじめ対策主任」を任命する(生徒指導主任などを想定)こととしていましたが、本法が規定する総合的ないじめの防止等の対策については当然に全体の総合調整等を行う業務が必要となると考えられることから、こうした役割を担う者も含めての複数の教職員からなる組織を設置することが必要です。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(小西洋之, 2014) p.142より

学校いじめ対策組織を中心として運営するための役割の担当者が求められます。生徒指導主事が兼ねる場合でも、いじめ対策の中心的存在であることが分かりやすい役職名(「いじめ対策担当教員」など)を校務分掌に位置付けるなど、その役割を明確にしておくべきだと考えられます。

8.学級担任及び教科担任は全員が学校いじめ対策組織に参画している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

いじめの未然防止・早期発見の実効化とともに,教職員の経験年数やクラス担任制の垣根を越えた,教職員同士の日常的なつながり・同僚性を向上させるためには,児童生徒に最も接する機会の多い学級担任や教科担任等が参画し,学校いじめ対策組織にこれらの機能や目的を十分に果たせるような人員配置とする必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.28より

第22条組織に全ての学級担任等が必ずその参加を経験することは、第22条組織の制度の趣旨から当然かつ必須の構成及び運用の在り方 (p.75)

児童等にとって一番身近な存在である学級担任及び教科担任の参画については、本条の(委員会)組織の不可欠の構成要素であるものと考えられます。(p.141)

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(小西洋之, 2014) より

国の基本方針には”全員”という記載はないものの、それぞれの典拠より学級担任等が組織に参画する重要性は明確なため、程度の差はあれど全員が組織へ関与することが求められると解釈して項目を作成しています。

9.スクールカウンセラーなど心理や福祉の専門家、外部専門家などが学校いじめ対策組織に参画している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

可能な限り,同条の「心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者」として,心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー,弁護士,医師,警察官経験者等の外部専門家を当該組織に参画させ,実効性のある人選とする必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.28より

10.年間を通じて、全教職員がいずれかのタイミングで学校いじめ対策組織に参画している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

学校のいじめ対策の企画立案,事案対処等を,学級担任を含めた全ての教職員が経験することができるようにするなど,未然防止・早期発見・事案対処の実効化のため,組織の構成を適宜工夫・改善できるよう,柔軟な組織とすることが有効である。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.28より

学級担任や教科担任を始めとする全教職員がいずれかのタイミングで必ず本条の(委員会)組織に参画することを通じて、教職員間の間に担当クラスを超えた信頼感と一体感に基づく同僚性を培っていくことも、本(委員会)組織の極めて重要かつ本質的な機能であり、各学校の実情を踏まえた、適切な組織構成を確保して頂く必要があります。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(小西洋之, 2014) p.142より

11.学校いじめ対策組織の構成などの詳細について、ホームページなどで公開している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

本条の委員会組織の構成や運営の在り方等の詳細について、各学校のホームページなどで公開される必要があります。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(小西洋之, 2014) p.151より

国の基本方針では、ホームページに学校いじめ防止基本方針の掲載を求めていますが、学校いじめ対策組織の存在と活動を児童生徒・保護者に周知するにあたって、組織の詳細をホームページで公開することは基本的かつ重要な手段だと考えられます。

12.学校いじめ対策組織における会議を、他の会議と兼ねることなく、日ごろから定期的に開催している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

当該組織が,情報の収集と記録,共有を行う役割を担うため,教職員は,ささいな兆候や懸念,児童生徒からの訴えを,抱え込まずに,又は対応不要であると個人で判断せずに,直ちに全て当該組織に報告・相談する。加えて,当該組織に集められた情報は,個別の児童生徒ごとなどに記録し,複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

国の基本方針において、定期的な会議を開催する必要があるとの明確な記述は見当たりませんでしたが、情報の集約と共有化を図るにあたって、定期的な会議の開催は当然必要であると考えられます。

また、これまでのいじめ重大事態調査報告書においても、定期的な会議を開催していなかったことへの批判や、いじめ対策委員会が単独で行われず他の会議と兼ねていたことへの批判が度々記述されていることから、本項目の設定に至りました。以下に一例を挙げておきます。

いじめ防止法22条の「いじめの防止等の対策のための組織」の会議がきちんと開催され、その会議のなかで適切なメンバーが加わったうえで事案について検討が行われることが重要である。(中略)当該校では、いじめ対策委員会が単独で行われることはなく、職員会議がいじめ対策委員会を兼ねていたようである。

「調査報告書」(2025, 児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する第三者委員会, 令和5年大市教委第2052号に関する部会)p.131より

いじめ対策委員会の構成員が全職員となっており、そのためいじめについての話し合いが全体の職員会議で行われることはあっても、それが通常の職員会議なのかいじめ対策委員会なのか分からなかった。いじめ対策委員会は複数の教職員の他、専門的な知識を有するものにより組織され、迅速な動きをするためには、コアメンバーが設定されるべきである。本学校ではいじめをどのように認知して、どのように委員会にあげるのかが定まっておらず、いじめ対策委員会は存在していても、実働しておらず形骸化していたと言えよう。

「調查報告書」(2024, 北海道いじめ問題審議会)p.27より

13.学校いじめ対策組織における会議の記録を保存している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

当該組織に集められた情報は,個別の児童生徒ごとなどに記録し,複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27より

これまでのいじめ重大事態調査報告書においても、会議の記録が残っていなかったことへの批判が度々記述されていることから、本項目を設定しました。以下に一例を挙げておきます。

いじめ・不登校対策委員会(生徒指導部会)の役割や対応が不明瞭であり、共有できるような記録が存在しないことから学校の組織的対応の不備が大きな問題であると考えられる。

「いじめ重大事態に係る調査報告書(公表版)」(2024, 阿賀町いじめ重大事態に係る調査委員会,阿賀町教育委員会)より

14.学校いじめ対策組織における児童生徒への支援・指導の記録を保存している。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

いじめの問題等に関する指導記録を保存し,児童生徒の進学・進級や転学に当たって,適切に引き継いだり情報提供したりできる体制をとる。

「いじめの防止等のための基本的な方針 (別添2)学校における「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント」p.9より

15.学校いじめ防止基本方針の策定、点検、見直しなど、学校のいじめの防止等の取組について定期的にPDCAサイクルで検証を行っている。

本項目について、基になっている記載は以下の通りです。

当該組織は,各学校の学校いじめ防止基本方針の策定や見直し,各学校で定めたいじめの取組が計画どおりに進んでいるかどうかのチェックや,いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証,必要に応じた計画の見直しなど,各学校のいじめの防止等の取組について PDCA サイクルで検証を担う役割が期待される。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.28より

以上、学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックリスト全15項目について、基になった記載を紹介いたしました。ぜひ皆さんの学校現場で活用し、より良い組織的対応を目指していただければと思います。

その他、学校いじめ対策組織の役割について詳しくは以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい

学校いじめ対策組織とは|いじめ防止対策推進法第22条に定める組織

2013年(平成25年)成立のいじめ防止対策推進法第22条により、各学校にはいじめの防止等の対策のための組織を置くことが義務付けられています。 この組織の名称は学校によ…