学校いじめ対策組織とは|いじめ防止対策推進法第22条に定める組織

2013年(平成25年)成立のいじめ防止対策推進法第22条により、各学校にはいじめの防止等の対策のための組織を置くことが義務付けられています。

この組織の名称は学校によって様々ですが、本記事では「学校いじめ対策組織」という名称で統一します。

学校いじめ対策組織は、複数の教職員や、スクールカウンセラー、外部の専門家などで構成されます。

現在のいじめ対策においては、いじめの未然防止や発生時の対応において、学校いじめ対策組織を中心とした組織的対応が求められています。

学校いじめ対策組織は,学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割を担う。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.26 より

学校いじめ対策組織は、学校のいじめ対策における中核であり基盤です。

本稿では、学校いじめ対策組織の構成と求められる役割、そしていじめをなくすために必要な組織的対応について解説します。

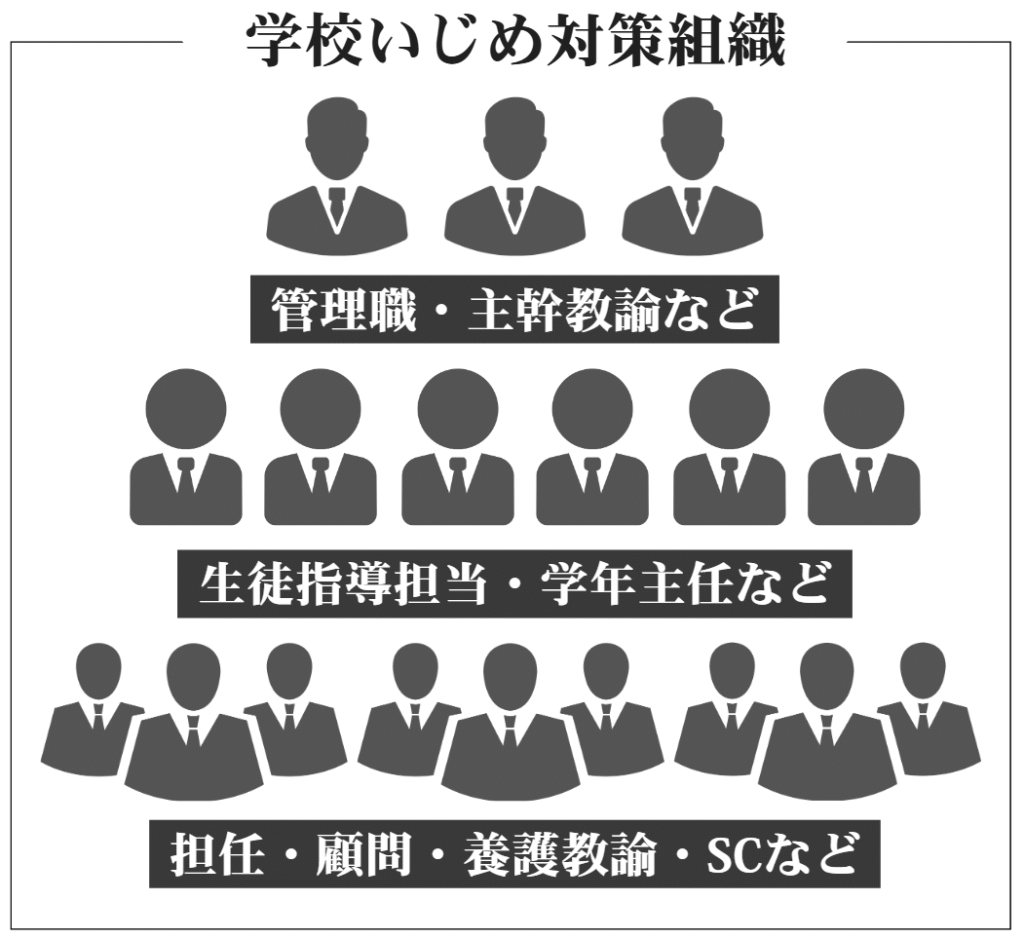

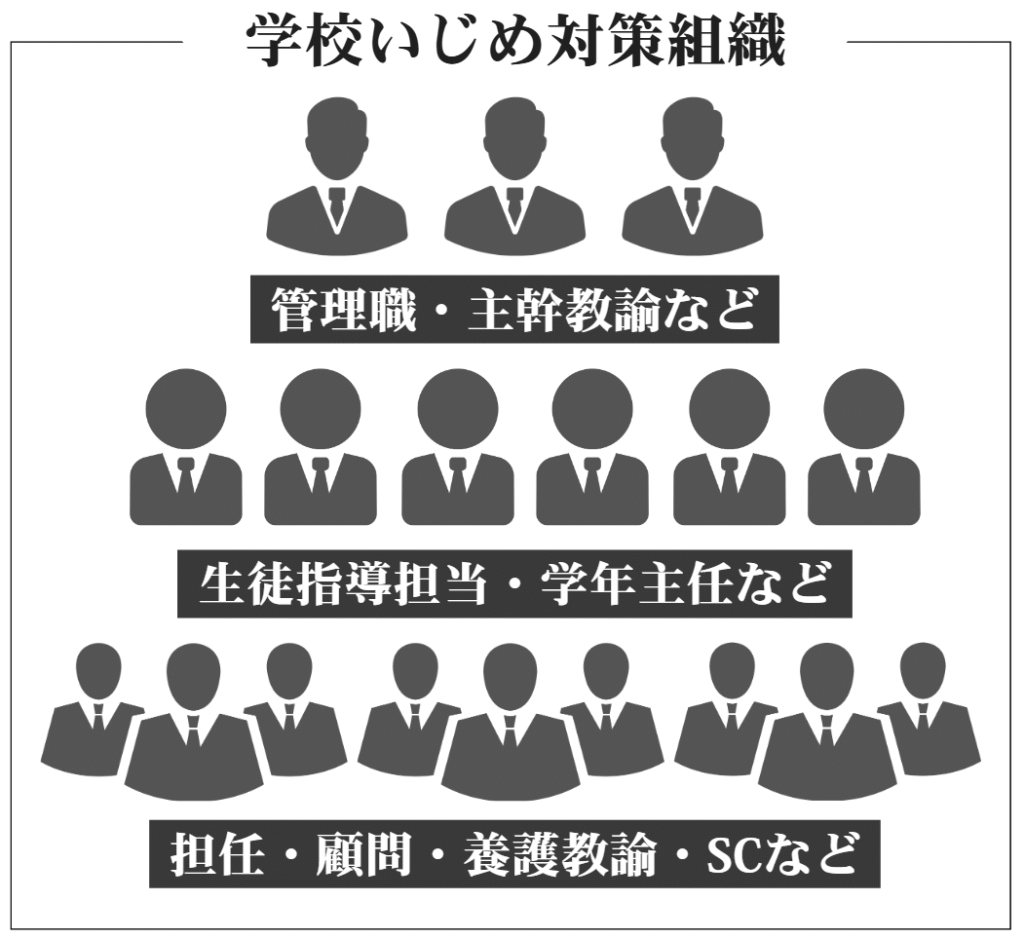

学校いじめ対策組織の構成

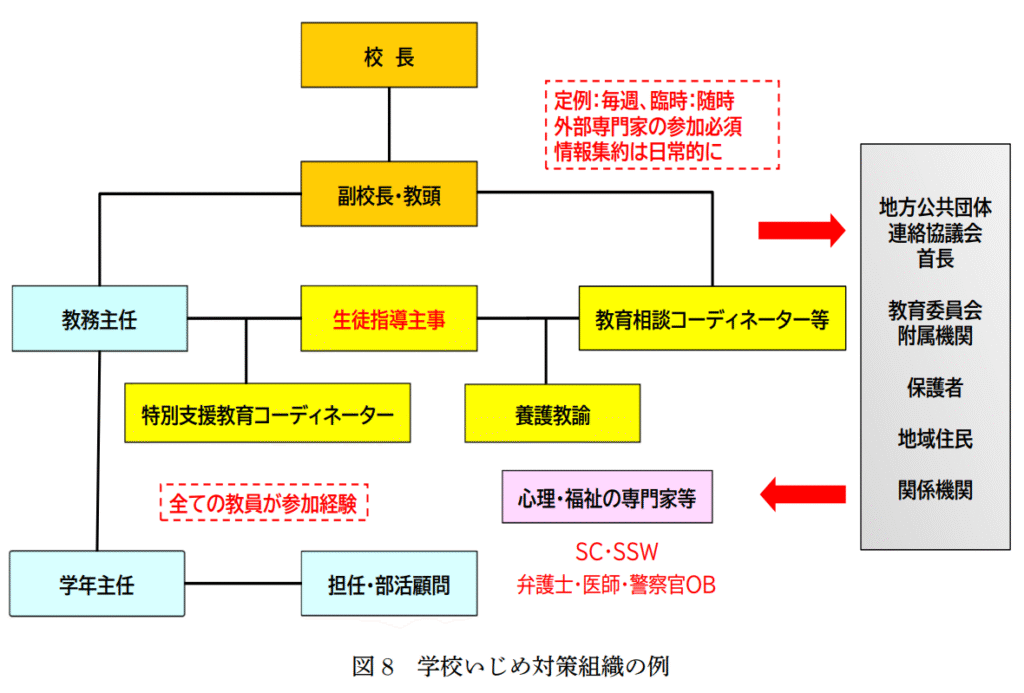

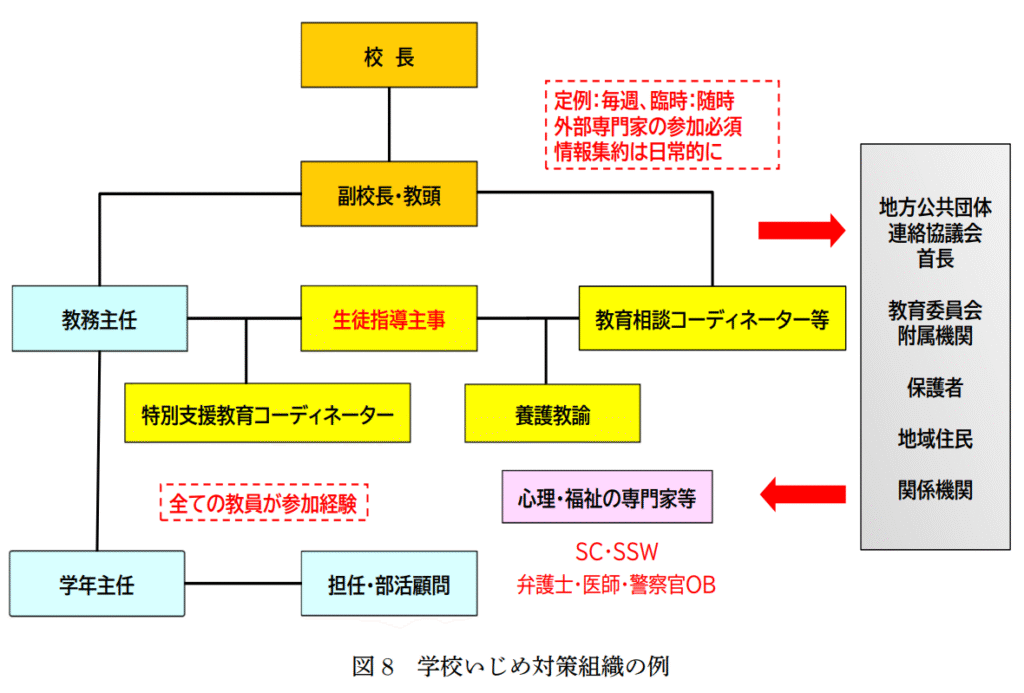

学校いじめ対策組織の構成として、「生徒指導提要」と「いじめの防止等のための基本的な方針」(国の基本方針)に掲載されている説明文を紹介します。

組織の構成メンバーは、校長、副校長や教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教務主任、学年主任、養護教諭、教育相談コーディネーター、特別支援教育コーディネーターなどから、学校の規模や実態に応じて決定します。さらに、心理や福祉の専門家である SC や SSW、弁護士、医師、警察官経験者などの外部専門家を加えることで、多角的な視点からの状況の評価や幅広い対応が可能になります。

(「生徒指導提要」p.126より)

学校の管理職や主幹教諭,生徒指導担当教員,学年主任,養護教諭,学級担任,教科担任,部活動指導に関わる教職員,学校医等から,組織的対応の中核として機能するような体制を,学校の実情に応じて決定する。さらに,可能な限り,同条の「心理,福祉等に関する専門的な知識を有する者」として,心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー,弁護士,医師,警察官経験者等の外部専門家を当該組織に参画させ,実効性のある人選とする必要がある。

(「いじめの防止等のための基本的な方針」p.28 より)

学校いじめ対策組織の構造図

以下は、生徒指導提要に載っている図(学校いじめ対策組織の例)です。

また、学校いじめ対策組織の構成例を分かりやすく私が図解にしたものが以下になります。

担任を始めとして全教職員が参加する必要がある

いじめ防止対策推進法の立案に携わった参議院議員の小西洋之氏によれば、以下のような提言がされています。

児童等にとって一番身近な存在である学級担任及び教科担任の参画については、本条の(委員会)組織の不可欠の構成要素であるものと考えられます。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(2014, 小西洋之)p.141より

学級担任や教科担任を始めとする全教職員がいずれかのタイミングで必ず本条の(委員会)組織に参画することを通じて、教職員間の間に担当クラスを超えた信頼感と一体感に基づく同僚性を培っていくことも、本(委員会)組織の極めて重要かつ本質的な機能であり、各学校の実情を踏まえた、適切な組織構成を確保して頂く必要があります。

「いじめ防止対策推進法の解説と具体策」(2014, 小西洋之)p.142より

つまり、学級担任や教科担任の参加はほぼ必須。さらに、年間を通して全教職員が組織に参加することが求められます。

(皆さんの学校ではできていますか?)

学校いじめ対策組織の役割

文部科学省による「いじめの防止等のための基本的な方針」(国の基本方針)によれば、学校いじめ対策組織に求められる役割は多岐に渡ります。適切な運用方法と合わせて詳しく紹介します。

いじめの未然防止の役割

いじめの未然防止のため,いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.26 より

いじめ対策において、未然防止(一次予防)が重要なのは広く言われていることです。

学校いじめ対策組織は、学校内におけるいじめの未然防止のために、環境づくりを行わなくてはなりません。

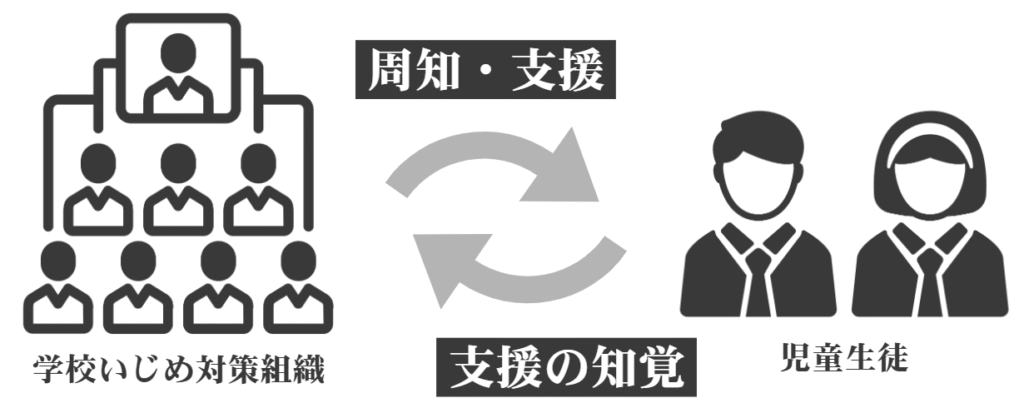

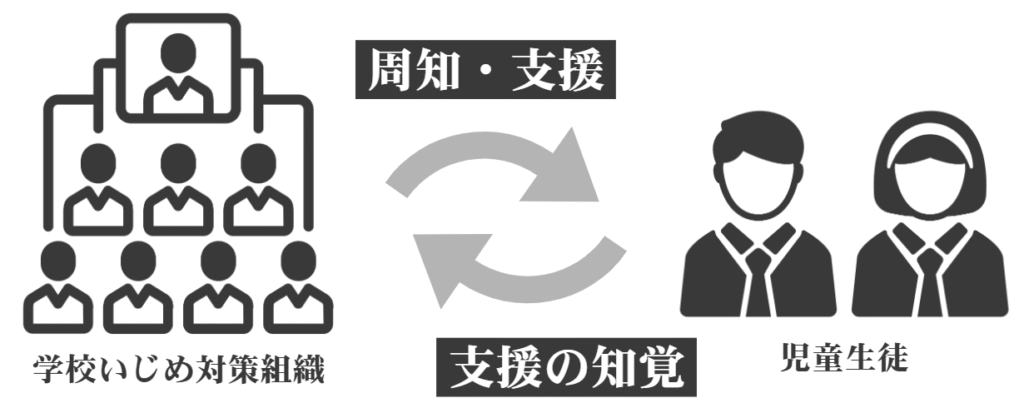

そのためにも以下に示すように、生徒や保護者に対して、学校いじめ対策組織の存在と活動を周知していくことが重要です。

学校いじめ対策組織を周知する必要がある

児童生徒及び保護者に対して,自らの存在及び活動が容易に認識される取組を実施する必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27 より

例えば、全校集会の際に、いじめ対策組織の教職員が児童生徒の前で取組を説明するといった例が挙げられています。

すべての児童生徒が学校いじめ対策組織の存在を知り、さらにいじめ防止のための支援をしてくれているという知覚ができていて初めて、国の基本方針に則ったいじめへの組織的対応ができていると言えるわけですね。

なお、学校いじめ対策組織にいじめ未然防止の役割があることを知らない教員や学校が認められることは、現在の学校現場における大きな問題点です。

教員の間違った認識で生徒の生命が危険にさらされることは、看過できない問題です。

いじめの早期発見の役割

いじめの早期発見のため,いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.26 より

いじめの相談といえば、担任教師やスクールカウンセラーを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。

しかし、国の基本方針によれば、学校いじめ対策組織自体がいじめの相談・通報を受け付ける窓口となることが求められています。

いじめの相談・通報を受け付ける窓口となる必要がある

いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し,事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていく必要がある。

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27 より

学校いじめ対策組織が相談・通報の窓口となるということは、児童生徒がいじめを受けたり見かけたときに、学校いじめ対策組織に対してすぐに連絡できる体制が整ってないといけません。

誰に対し、どのようにすれば学校いじめ対策組織に連絡ができるのか、児童生徒に周知しておくことが求められます。おそらく多くの学校が実施できていない事項ではないでしょうか。

学校いじめ対策組織による相談体制の整備、およびその周知と信頼の確立は、全学校に徹底すべき事項だと言えるでしょう。

いじめの事案対処の役割

いじめの早期発見・事案対処のため,いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録,共有を行う役割

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.26 より

学校いじめ対策組織は、いじめに関する情報の収集・記録・共有をする役割があります。

例えば、定期的にいじめ対策のための会議を開催し、いじめに繋がりそうな情報を収集し、議事録として残しておくといった取り組みが求められます。

これらは組織的対応を確実に進めていくにあたり、重要な取り組みとなります。しかしながら、これも十分にできていない学校の報告が散見されます。

学校いじめ防止基本方針に基づく取組をする役割

学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割

「いじめの防止等のための基本的な方針」p.27 より

学校いじめ防止基本方針は、いじめ防止対策推進法の第13条によって各学校が策定することが定められています。

学校いじめ対策組織は、この学校いじめ防止基本方針に基づき、中核となっていじめ対策を推進していく必要があることが国の基本方針でも述べられています。

また、学校いじめ対策組織は、学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行う役割もあります。PDCAサイクルを意識し、より実効性の高い取組を実施していく必要があるわけです。

学校いじめ対策組織が形骸化する弊害

前項で学校いじめ対策組織に求められる役割を解説しましたが、各学校において十分に徹底できていないことが危惧されています。

組織が機能していないと、当然ながら国が求めているいじめ対策が十分にできていないことになります。生徒指導提要でも、以下のような提言がされています。

いじめへの対応において、組織が効果的に機能していないために重大事態が引き起こされるケースが見られることから、学校内外の連携に基づくより実効的な組織体制を構築することが課題となっています。

(「生徒指導提要」より)

つまり、学校いじめ対策組織の形骸化がいじめ重大事態を引き起こしていると国が判断していると言っても過言ではありません。

多くの重大事態調査報告書で組織の形骸化が指摘

実際に、組織が十分に機能していないことによる弊害はこれまでの重大事態調査報告書で多く指摘されています。

一例として、上尾市で発生した重大事態の調査報告書では、以下のような記述も見られます。

「本いじめ事案が不幸な結果となってしまった大きな要因の一つとして、前述の通り『■中学校いじめ調査委員会』が全くもって機能していなかったことが挙げられる。」(令和5年,上尾市)

その他の調査報告書内におけるいじめ対策組織の形骸化に関する記載に関しては、以下の記事をご確認ください。

いじめをなくすために必要な組織的対応

いじめをなくすために、学校はどのように組織的対応を進めていけば良いのでしょうか。

例えば、以下のような取り組みが考えられます。

・学校いじめ対策組織を主動する役割を担う教員(いじめ対策担当教員)を3名任命

・学校いじめ対策組織メンバーの明確化と全教職員が経験できるようシフトの制定

・学校いじめ対策組織に関する教員用マニュアルの作成と配布

・いじめ対策委員会の定期的開催の徹底

・集会やHRを通じた、生徒に対する学校いじめ対策組織の構成員と活動の周知

・いじめ相談の際のフローチャートの図示、プリント配布やロールプレイによる周知

・保護者に対して学校いじめ対策組織を周知するプリントの配布

・学校ホームページにおける学校いじめ対策組織の積極的認知

・いじめ対策に関する学校目標の設定と、掲示物による周知

・保護者・地域住民・生徒の代表による学校いじめ対策組織への参画

・ビブスを付けたいじめ対策担当教員および協力生徒による巡回 など

これらは、国の基本方針や、外国のいじめ防止プログラムの施策などを参考に私個人が考えたものです。上記のような取り組みを学校が率先して進めていくことで、いじめを否定する集団規範を高めることが期待されます。

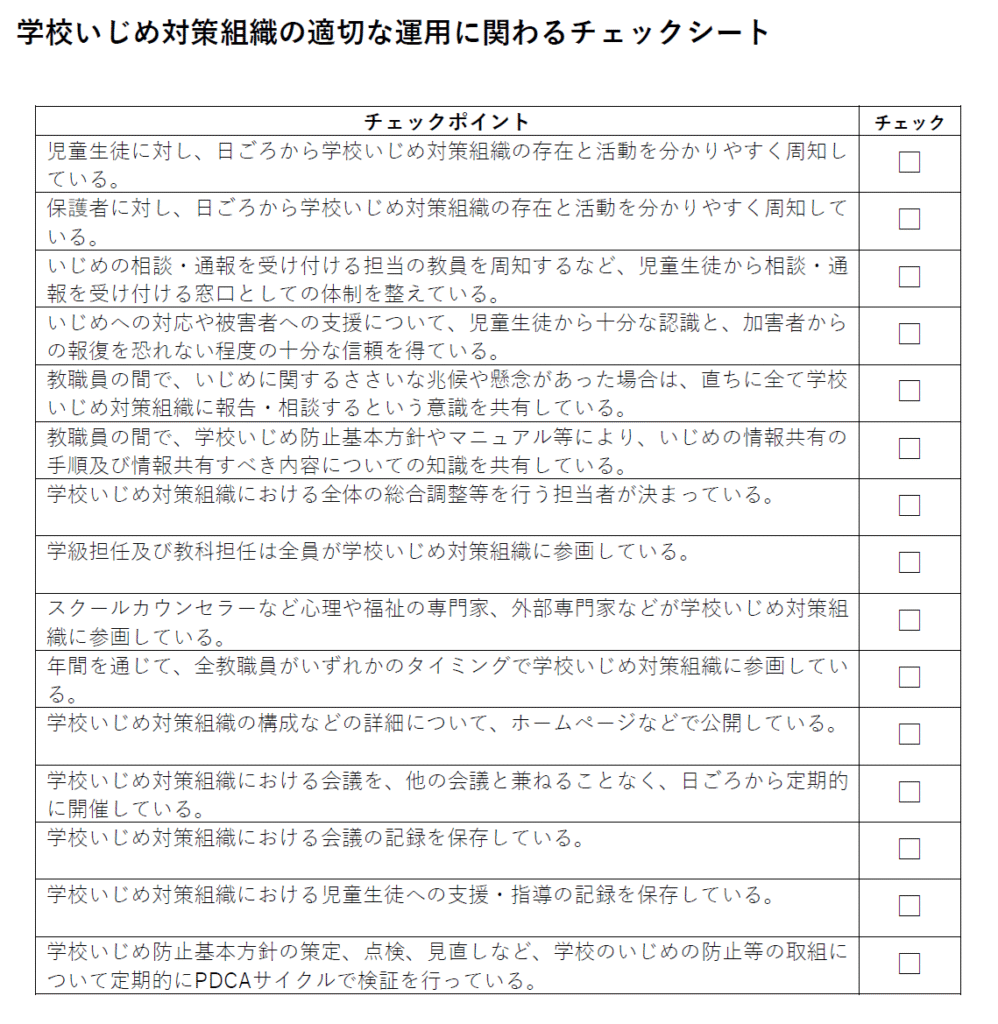

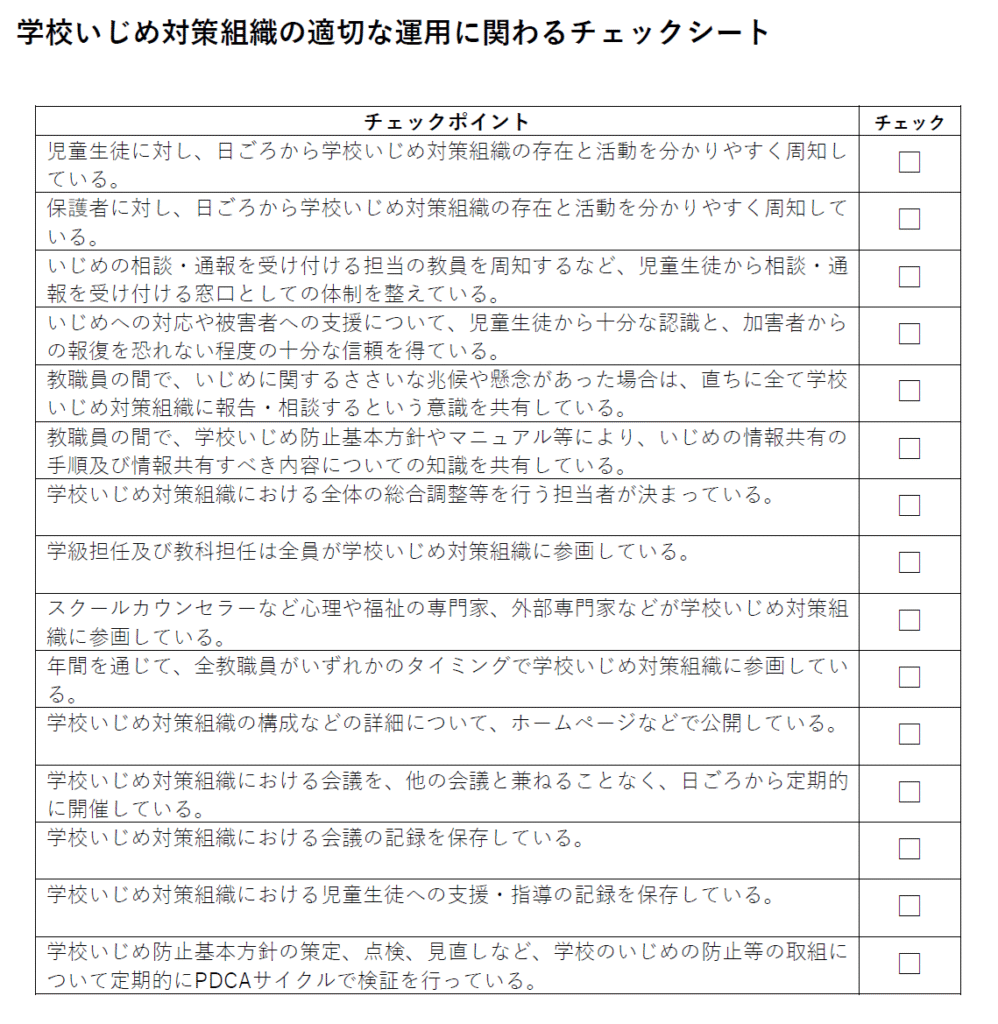

学校いじめ対策組織の適切な運用に関わるチェックリスト

学校いじめ対策組織が適切に運用出来ているかを検証するための、チェックリストも作成しました。

チェックリストの各項目については、それぞれ国の基本方針(いじめの防止等のための基本的な方針)などに基づいて作成されています。Word形式でのダウンロードおよび、各項目の詳しい解説については以下の記事をご参照ください。

学校いじめ対策組織のリーダーを任命する

学校いじめ対策組織を形骸化させないためには、学校いじめ対策組織を中心となって動かしていくリーダー的役割の教員が必要です。名称としては、いじめ対策担当教員などが考えられます。

各学校に1名でも良いですが、例えば中学校であれば1学年に1名として合計3名を任命することで、学年ごとに詳しくいじめに対処することが可能になると考えます。

実際に自治体によっては、様々な名称でいじめ対策に特化した教員の配置を進めているところもあります。

詳しいいじめ対策担当教員の必要性や、実際の自治体による導入事例に関しては、以下の記事をご覧ください。

まとめ

いじめを本気でなくすためには、学校も本気でいじめをなくすための取り組みを行っていく必要があります。

本記事でご紹介した組織的対応への理解、そして学校現場による徹底により、生徒も学校を信頼し、いじめの防止に繋がることが期待されます。

学校いじめ対策組織は、単なる事後対応の組織ではありません。いじめをなくすためには、一次予防(未然防止)の視点が重要です。そのためにも徹底した組織的対応こそが、重要な鍵となります。

学校の教職員一人ひとりが、いじめ対策に関する深い理解が求められます。まずは基本となるいじめ防止対策推進法と、国の基本方針(いじめの防止等のための基本的な方針)についてしっかりと熟読することが求められるでしょう。