オルヴェウスいじめ防止プログラム(OBPP)の特徴と効果

海外のいじめ対策として有名なものの一つに、オルヴェウスいじめ防止プログラム(Olweus Bullying Prevention Program: OBPP)があります。

オルヴェウスいじめ防止プログラムは、ノルウェーの心理学者であるダン・オルヴェウス博士によって開発されたものであり、1990年代末に設計された、世界でもっとも著名ないじめ防止プログラム※と言われています。

※( 浅田・原・山内, 2024,「いじめ傍観者を減ずる有効な施策とは?―北欧のいじめ対策の現状から―」)より

このプログラムは、ノルウェー、ドイツ、イギリス、スウェーデン、カナダ、オーストラリアなど世界20ヵ国以上で導入され、特にアメリカでは約8,000の小・中学校を中心に導入されています。

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」より)

日本のいじめ対策を考えるにあたっても、海外で実際に効果を上げているいじめ対策を参考にすることは、非常に有用なことだと考えられます。

本記事ではオルヴェウスいじめ防止プログラムの特徴や効果について、詳しくまとめていきます。

オルヴェウスいじめ防止プログラムの特徴

オルヴェウスいじめ防止プログラム(OBPP)は、ノルウェー政府の要請を受けて、ダン・オルヴェウス博士が開発したいじめ防止プログラムです。

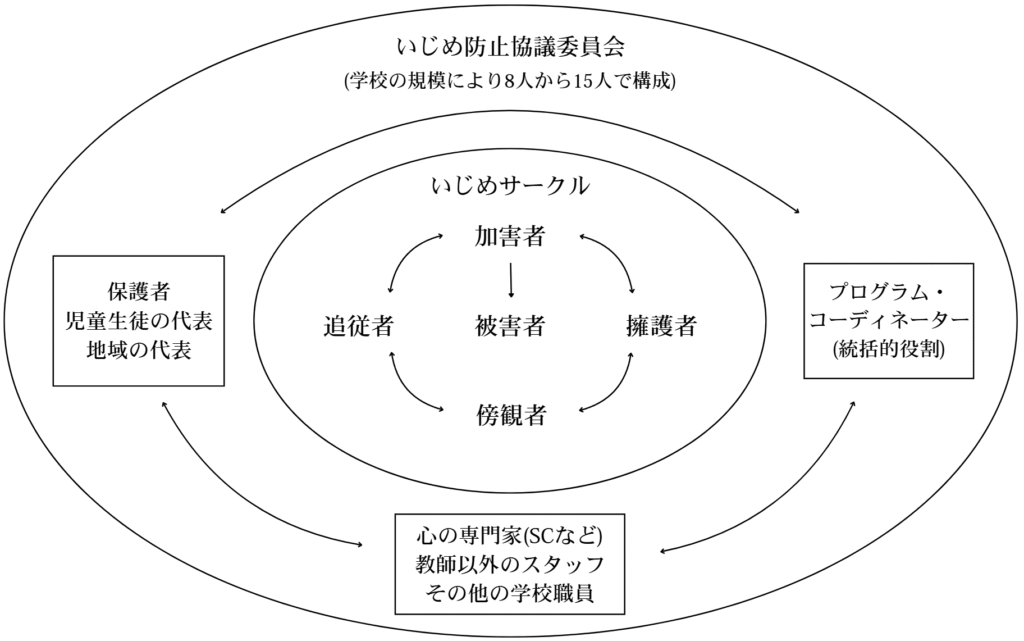

オルヴェウスいじめ防止プログラムの特徴として、学校でただいじめについての授業を行うだけではなく、学校全体で取り組むべき問題として、「いじめ防止協議委員会」および「プログラム・コーディネーター」を中心に徹底的ないじめ対策を行っていることです。

いじめ防止協議委員会とは

オルヴェウスいじめ防止プログラムを導入した学校には、プログラムを推進するために中心となる「いじめ防止協議委員会」が設置されます。そのメンバーは以下の通りです。

いじめ防止協議委員会のメンバーは通常、学校管理職1名、各学年の教師1名、スクールカウンセラーなど心の専門家1名、教師でないスタッフの代表1名、保護者1~2名、地域の代表1~2名、その他の学校職員1名で構成され、 生徒の代表1~2名の参加も推奨されています。

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.38より)

このいじめ防止協議委員会を中心組織とし、プログラム・コーディネーターが主導しつつ、保護者や地域を巻き込んでいじめ防止に取り組んでいくシステムとなっています。

いじめ防止協議委員会は学校の規模や構成により、8人から15人で構成されるのが妥当とされています。

いじめ防止協議委員会の主な仕事内容

いじめ防止協議委員会は、学校で実施されるいじめ防止プログラムのあらゆる内容と実施に責任をもつとされています。

いじめ防止協議委員会が全校レベルで実施する、主な仕事内容は以下の通りです。

・プログラム実施前に「オルヴェウス・トレーナー」との2日間のトレーニングに参加

・「いじめアンケート」の全校レベルでの運用と管理

・「スタッフ討議グループ」の開催

・学校のルール(4つの反いじめルール)と懲罰手続の導入

・「校内生徒見守り制度」の評価と改善

・学校のキック・オフ・イベント

・前項の保護者を巻き込むこと など

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.29-32より)

プログラム・コーディネーターとは

プログラム・コーディネーターは、学校が推進するいじめ対策の統括的役割を担います。

オルヴェウスいじめ防止プログラムは、前述した「いじめ防止協議委員会」と「プログラム・コーディネーター」の役割が重要視されています。

プログラム・コーディネーターの主な初期業務

①学校の管理職と共同で、「いじめ防止協議委員会」のメンバーを選任

②いじめ防止協議委員会のために「いじめ防止プログラム」のトレーニングを2日間設定

③いじめ防止協議委員会のミーティングの時間を決定する(初期は2週間ごと)

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.37より)

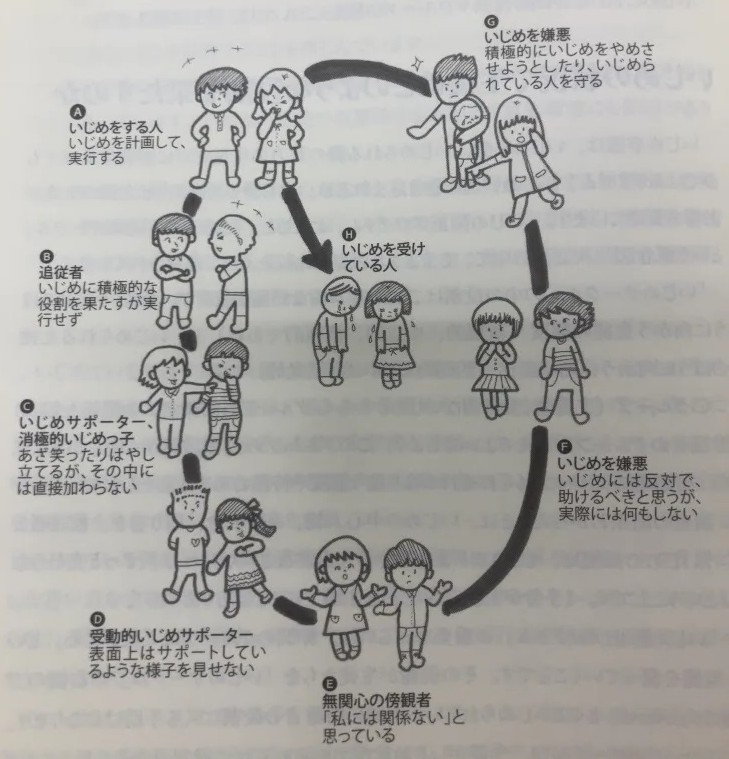

いじめサークル

オルヴェウスいじめ防止プログラムにおける、いじめ集団(いじめサークル)の分類は以下のようになっています。

- 加害者(いじめをする人)

- 追従者(いじめに積極的なやくわりを果たすが実行はしない)

- いじめサポーター、消極的いじめっ子(あざ笑ったりはやし立てるが、その中には直接加わらない)

- 受動的いじめサポーター(表面上はサポートしているような様子を見せない)

- 無関心の傍観者(「私には関係ない」と思っている)

- いじめを嫌悪(いじめには反対で助けるべきと思うが、実際には何もしない)

- いじめを嫌悪(積極的にいじめをやめさせたり、いじめられている人を守る)

- 被害者(いじめを受けている人)

これらをいじめサークルと呼び、立ち会ったほとんど全員の生徒が影響を受けているとみなしています。

いじめ集団の捉え方としては、日本ではいじめの四層構造モデルが有名です。オルヴェウスのいじめサークルは、四層構造よりも更に詳しく分類したいじめ集団の捉え方と言えるでしょう。

学校全体での徹底的な組織的対応がカギ

オルヴェウスいじめ防止プログラムは全校用プログラムであり、プログラムを成功に導くには全校的な協議や調整が必要なため、指導的な役割を果たすいじめ防止協議委員会の設置は重要視されています。

いじめ防止協議委員会を中心とした、保護者や地域グループを巻き込みつつ教職員同士による徹底した組織的対応の実施が、オルヴェウスいじめ防止プログラムのカギといっても過言ではなさそうです。

以下は私が図式化した、オルヴェウスいじめ防止プログラムにおける組織的対応のモデル図です。

校内生徒見守り制度

オルヴェウスいじめ防止プログラムでは、「校内生徒見守り制度」の精度が非常に重要視されています。

「見守る大人の行動と態度が最も重要なのです。」

『オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ』Dan Olweus et al. (2013) p.68

「見守りをしている大人が断固として、また一貫して介入するばあいには、それはいじめている生徒や傍観者に対する重要なシグナルを送ることになります。つまり私たちは学校でのいじめを決して許さないし、そうした行為はやめさせられ、必ず否定的結果がもたらされる、というシグナルです。」

『オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ』Dan Olweus et al. (2013) p.68

この生徒見守り制度により、校庭や食堂やトイレなど、いじめの「ホット・スポット」に対して厳格な巡視体制が敷かれます。

大人がしっかりと見守りつつ生徒にシグナルを送ることによって、いじめを許さないという姿勢を行動で示しているわけですね。

オルヴェウスいじめ防止プログラムの効果

オルヴェウスいじめ防止プログラムの効果として、4万人以上の生徒に実施した6つの大規模な評価では、実際に次のような結果が報告されていると述べられています。

・いじめを受けた、他の人をいじめたことがある生徒の数値が平均して約20%から70%減少し、また同級生や教師の評価も、同様の結果を示しています。

・一般的な反社会的行動、たとえば器物の損壊行為やケンカ、カッパライ、ずる休み等について、生徒の報告では目立った現象がみられました。

・クラスの雰囲気が著しく改善されたこと。たとえばクラスでの規律や秩序が改善され、より積極的で協力的な関係、学習や学校行事に対する積極的な取り組みへと生徒の行動が改善されたことが生徒の報告から明らかになっています。

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.15より)

このような調査結果によるいじめ減少の実績があることからも、日本でもオルヴェウスいじめ防止プログラムに注目する研究者は多くいます。

国家的に承認されたプログラムである

オルヴェウスいじめ防止プログラムは、以下のような多くの組織、機関からの承認を得てきたと述べられています。

オルヴェウスいじめ防止プログラムは2013年時点でアメリカをはじめ世界20ヵ国以上で導入されている実績もあり、多くの人や機関から認められているわけですね。

こういった実績あるプログラムから、日本も学べることはたくさんあるかと思われます。

オルヴェウスいじめ防止プログラムの中心原則

オルヴェウスいじめ防止プログラムの中心となる原則がいくつかあります。

原則1:教師や大人は、思いやりのある積極的な関心と関与をもつこと

原則2:許容できない行動を明示すること

原則3:ルールに違反したとき、身体的な(暴力をともなう)ものではなく、非敵対的な(しかし本人にとっては)否定的な結果をもたらすものであること

原則4:学校の大人は、信頼できる積極的な役割を果たすモデルとなる

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.25-26より)

原則2と原則3からは、いじめ加害者に対する懲罰が明示されているということが重要であると読み取れます。

確かにいじめ加害者に対してどう対応するかは、いじめ問題において悩ましい課題の一つです。

大人がいじめ加害者に対してどのように対応するかをしっかりと明示しておくことは、確かに学校の雰囲気づくりとしても有用であると考えられます。

また、原則1と原則4からは、大人の思いやりのある積極的行動から、生徒からの信頼を得ることが重要であると示唆されます。

いじめに向き合うための4つの反いじめルール

オルヴェウスいじめ防止プログラムは、学校全体としても、各クラスにも、以下のような4つの反いじめルールを導入することを推奨しています。

4つの反いじめルール

①私たちは、他の人をいじめません。

②私たちは、いじめられている人を助けます。

③私たちは、一人ぼっちの人を仲間に入れます。

④私たちは、もし誰かがいじめられていれば、それを学校の大人や家の大人に話します。

(Dan Olweus et al., 2013,「オルヴェウス・いじめ防止プログラム 学校と教師の道しるべ」p.59より)

これらのルールが学校全体に共通なものとして設定されることで、生徒、保護者、その他の人々に対し、学校はいじめに反対する統一的な確固たる方針をもっているとシグナルを送ることになると述べられています。

この反いじめルールはシンプルで子どもにも分かりやすく、なおかつ被害者および傍観者視点での援助要請の要素も含んでいることから、いじめ対策の核心を突いていると感じられます。

これらのルールを、教室だけでなく、校内や近隣の人通りの激しい場所、たとえばトイレや体育館やバスなどに貼っておくことが推奨されています。

まとめ

オルヴェウスいじめ防止プログラム(OBPP)は、徹底した学校全体での取り組みにより、実際に効果のあるいじめ対策として注目を集めています。

日本では現在、チーム学校としての組織的対応が重視されていますが、オルヴェウスのプログラムから個人的に学べることも多くあるのではないでしょうか。

いじめ防止対策推進法に則った、学校いじめ対策組織を中心としたいじめ対策を行う際に、オルヴェウスいじめ防止プログラムの「いじめ防止協議委員会」の役割や構成が参考になるかと思います。

また、日本でのいじめ重大事態調査報告書では、たびたび学校いじめ対策組織の形骸化や、不十分な組織的対応が報告されています。

学校がしっかりとした組織的対応を行い、いじめを減らしていくためにも、オルヴェウスいじめ防止プログラムの持つ徹底さ・熱意・明快さといった要素を意識して、日本の学校はいじめ対策に取り組んでいく必要があるでしょう。