KiVaプログラムとは?フィンランドのいじめ対策プログラム

学校でのいじめは、世界中の様々な国が直面している深刻な問題です。

北欧の国フィンランドでは、「KiVaプログラム(KiVa Antibullying Program)」といういじめ防止プログラムが開発され、いじめの減少に大きな成果を上げています。

具体的なKiVaプログラムの効果としては、いじめの減少、さらには児童生徒の不安・抑うつの低下、対人関係の改善などが確認されています。

(北川ほか, 2013,「学校におけるいじめ対策教育―フィンランドのKiVaに注目して―」より)

海外で実際に効果を上げているいじめ対策を参考にすることは、日本のいじめ対策を考えるうえでも重要なことです。

本記事ではKiVaプログラムの特徴や効果について、詳しくまとめていきます。

KiVaプログラムの概要

KiVaプログラムは、2006年にフィンランド教育省がトゥルク大学(研究代表はC. Salmivalli)に委嘱して開発されたものです。

開発の背景としては、1990年代初めにフィンランドでいじめによるる悲惨な事件や自死問題が社会問題となったことが挙げられるようです。

そうして開発されたKiVaプログラムは、2013年時点で、フィンランドの90%以上の小中学校で実施されている全国的ないじめ防止プログラムとなっています。

(北川ほか, 2013,「学校におけるいじめ対策教育―フィンランドのKiVaに注目して―」より)

ただし、その後は事業期間終了と有料化されたこともあって、2017年時点では約40%の学校参加に縮小されたとの報告もあります。

国家的プロジェクトであったKiVaプログラムだが,その後,事業の期間が終了し,基礎教育も有料となったため,参加する学校は減った。現在は,約40%の学校参加に縮小された。しかし,トゥルク市では多くの学校は,今も熱心に取り組んでいる。

(松下, 2020,「フィンランドのいじめ防止教育の実践とその環境 : 子どもの権利保障の観点から」より)

KiVaプログラムの特徴

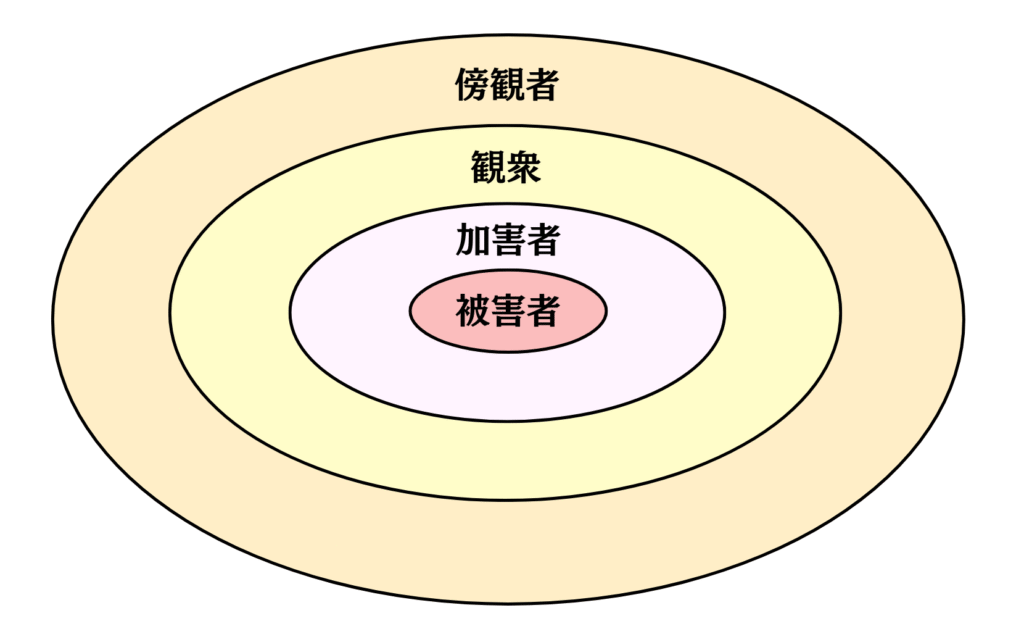

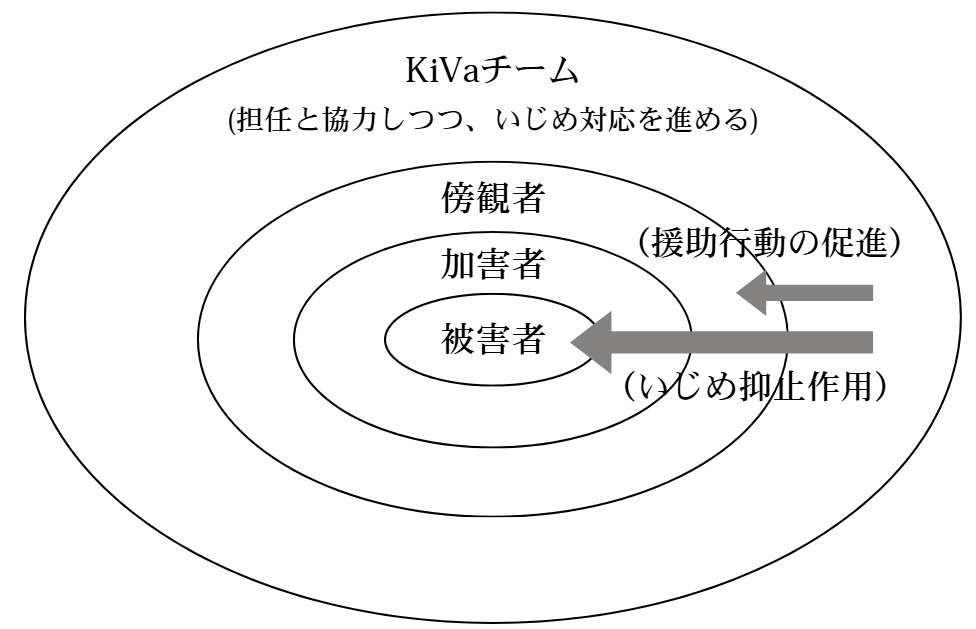

フィンランドにおけるKiVaプログラムの特徴として、第一に「いじめの傍観者に焦点を当てている」ことが挙げられます。

いじめは傍観者の行動が重要である

日本における有名ないじめの構造論「いじめの四層構造」(森田,1986)でも、被害者や加害者だけでなく、その周囲の傍観者や観衆の行動が重要視されています。

KiVaプログラムは、いじめ集団の役割の中でも特に傍観者に焦点を当て、いじめを目撃したときの傍観者の行動を変えることで、いじめ防止に繋げることを意図しています。

集団における人間関係に変化を与えることが効果的ないじめ防止に不可欠であるとの前提に立ち,全生徒の共感,自己効力感,いじめを目撃したときにいじめに反対する姿勢を持つことなどの促進に重点を置いている。結果として,いじめの傍観者がいじめを目撃したときに,いじめを助長するのではなく被害者を助ける行動を起こせるようになることを目指している。

(北川ほか, 2013,「学校におけるいじめ対策教育―フィンランドのKiVaに注目して―」より)

キバ・プログラムは、「いじめの加害者でも被害者でもない傍観者がいじめを目撃したときにどのように行動するかが、いじめが続くかいじめが止まるかにとって決定的に重要である」として、友達関係に影響を与えることが、効果的ないじめ防止にとって不可欠であるとの前提に立っている。

(望田研吾, 2013,「諸外国のいじめ問題と、フィンランドと英国の防止への取組み」(教育と医学 2月号) より)

義務教育期間における学校全体の取り組み

KiVaプログラムでは義務教育期間において、いじめに関する様々な学習が繰り返し行われます。

取り上げられるトピックスは、友達グループの中のつきあい方、友人グループのプレッシャー、いじめのメカニズムとそれがもたらす結果、さらに特にいじめに立ち向かいいじめ被害者をサポートするために、生徒が共同で何ができるかなどである。

(望田研吾, 2013,「諸外国のいじめ問題と、フィンランドと英国の防止への取組み」(教育と医学 2月号) より)

義務教育期間は第一学年から九学年までであり、それぞれの学年に適した学習内容でプログラムが構成されています。

KiVaゲームやKiVaストリートの活用

KiVaプログラムの特徴として、ゲーム(KiVaゲーム)やオンライン教材(KiVaストリート)の活用が挙げられます。

人権学習を避けようとする子どもも当然考えられるわけですが、その対策として子どもたちが興味を持って学べるような工夫がされているというわけですね。

KiVaゲームは主に初等学校生徒に提供されるようで、中等学校生徒については「KiVa Street(KiVaストリート)」という13~14 歳を対象としたいじめ防止の仮想環境が提供されます。

KiVaストリートでは、心理学者のオフィスで自分の精神状態をテストしたり、スクールポリスに相談したり、KiVaシネマで短編映画を鑑賞したり、新聞閲覧室でいじめに関する新聞記事を読んだりすることができます。

(「KiVa Street | A1 Media」より)

3人以上で構成するKiVaチーム

KiVaプログラムにおいては、教職員3人以上で構成する「KiVaチーム」がいじめの対応に当たります。

プログラムに参加する学校では、校長や教師、スクールソーシャルワーカーなどの教職員3人以上で構成する「KiVaチーム」が常設され、いじめへの対応にあたる。

(「フィンランドの教育改革・中 いじめを「傍観」させない」読売新聞オンラインより)

KiVaチームは,たとえば,いじめに巻き込まれた児童生徒への個別対応や,いじめ被害者と加害者を混じえてのディスカッションを行う。また,学級担任はいじめの起こったクラスの中心的な児童生徒を集めて被害者への支援を促すなど,計画的にフォローアップする。

(北川ほか, 2013,「学校におけるいじめ対策教育―フィンランドのKiVaに注目して―」より)

KiVaプログラムではこのように、KiVaチームを活用した組織的対応により、個々のいじめへ確実な対応を目指しています。

これは日本における「学校いじめ対策組織による組織的対応」と、ねらいは近いものと見受けられます。

いじめを教師が一人で抱え込んでしまう事案も多いですが、その対策のための仕組みが整えられているわけですね。

保護者向けガイドを配布

KiVaプログラム参加校の保護者には、「保護者向けガイド(Parents’ guide)」というKiVaプログラムに関する内容のハンドブックが配布されます。

保護者対象にもガイドラインが出されていて,いじめの定義や特徴,解決策など,その内容は多岐にわ

たり,36頁にも及ぶ。

(松下, 2020,「フィンランドのいじめ防止教育の実践とその環境 : 子どもの権利保障の観点から」より)

ベスト着用による見回り活動

KiVaプログラムでは、目立つ色のベストを着用した教師の見回り活動が行われます。

この活動には、「いじめが起きていないか見守る」という目的のほかに、様々なねらいもあるようです。

例えば、「相談先の明確化」や、「いじめ防止のシンボル化」といった目的が挙げられます。

休み時間には、当番の教員が緑色のベストを着用するように推奨されている。「どの先生に相談すればいいか、生徒に一目で分かるようにするためです」と、ルグランさんは説明する。

(「フィンランドの教育改革・中 いじめを「傍観」させない」読売新聞オンラインより)

全般的行動に関する取り組みには、親へのガイドブックとポスター、休み時間に(校庭などを)監督する教師が着る非常に目立つベストなどの、いじめ防止を訴える「シンボル」などが含まれている。

(望田研吾, 2013,「諸外国のいじめ問題と、フィンランドと英国の防止への取組み」(教育と医学 2月号) より)

こうした取り組みにより、学校からいじめ対策への本気度を示すことは、生徒たちの規範意識にも繋がり、いじめへの抑止力となることが期待されます。

KiVaプログラムの効果

KiVaプログラムの効果検証は、いくつかの論文により報告されています。

効果検証には、フィンランド国内で2007~2008年に、117校のKiVa実施校と117校のKiVa非実施校による、RCT(ランダム化比較試験)の検証が行われました。

こうしたいじめの減少だけでなく、児童生徒の不安・抑うつの低下、対人関係の改善も報告がされています。

いまの日本のいじめ対策教育では全国的な系統的プログラムが存在しないことが問題視されていますが、このように実際に効果が検証されているKiVaなど外国の取り組みを参考にすることは、今後のいじめ対策を考えるうえで非常に重要なことのように思われます。

まとめ

フィンランドのKiVaプログラムは、KiVaチームによる組織的対応や、特徴的な学校全体での取り組みにより、実際に効果のあるいじめ対策として注目されています。

日本でも、一部の学校でKiVaプログラムの導入や、その考え方を取り入れたいじめ対策が始まっています。

フィンランドの成功事例は、日本のいじめ対策にも多くのヒントを与えてくれるでしょう。

いじめをなくすためには、加害者や被害者への個別対応だけでなく、いじめを決して許さないという学校全体の雰囲気を作っていくことが重要です。

KiVaプログラムは、まさにそのアプローチを体系的に実践している先進的な取り組みだと言えます。

とはいえ、文化や学校制度の違いから、そのまま導入するのではなく、日本の教育現場に合う形で調整する必要があります。今後、日本でもKiVaのような効果的なプログラムが開発され、導入されることを期待します。