いじめは減っているのか|いじめ認知件数の統計データを分析

学校で行われているいじめは、果たして減っているのでしょうか。それとも増えているのでしょうか。

結論から言えば、「一概には言えない」というのが答えとなります。いじめは定義も時代と共に変化しており、大人が発見できないいじめも多く、その数を正確に把握することは困難です。

ただし、いじめの数に関する明確な統計データが無いかといえば、そうではありません。

よく話題に上がるものでは、文部科学省が発表している「いじめの認知件数の推移」のデータが挙げられます。いじめの増減を考えるにあたり、まずはいじめ認知件数の統計データを分析してみましょう。

いじめの認知件数は増え続けている

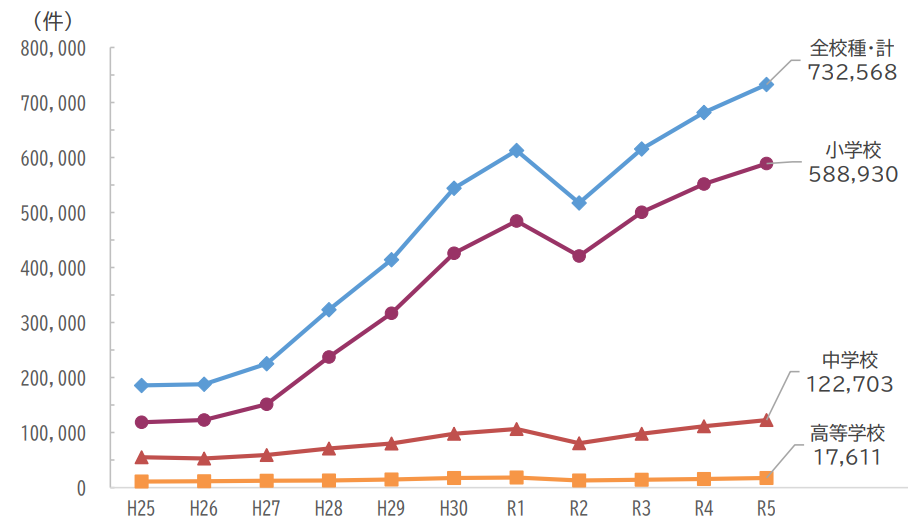

(令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)

いじめの認知件数はほぼ毎年のように増加しており、令和5年度においては732,568件の認知件数を記録しています。

この結果だけを見れば、一見いじめの数は増えていると思われるかもしれません。

しかし、これはあくまで学校が認知した件数であって、これまで見過ごされてきたいじめをしっかりと学校が認知できるようになったことの表れでもあるとの意見もあります。

いじめ認知件数の増加は望ましいのか

いじめは学校が早期発見し、重大事態に繋げないことが肝要です。

そのため、確かに学校が積極的に認知を進めていることは望ましいことであり、認知件数が増えていること自体は問題ではないというのも一理あるかもしれません。

しかし、年間732,568件以上のいじめが起こっているという事実に対し、楽観的であってはいけないということもまた事実です。

いじめは何より未然防止が重要

いじめ対策に関して、「何よりも未然防止が重要である」との考えは、各自治体における基本方針などでも言われていることです。

いじめを学校が認知したからといって、一度傷つけられた被害者の心が簡単に癒えるわけではありません。

認知件数を減らすことが一概に良いこととは言えないものの、発生件数自体を減らすことは必ずしていかなければいけない課題なのは間違いありません。

また、同様に、次に説明するいじめの重大事態の数も減らしていく必要があります。

いじめ重大事態の発生件数も増え続けている

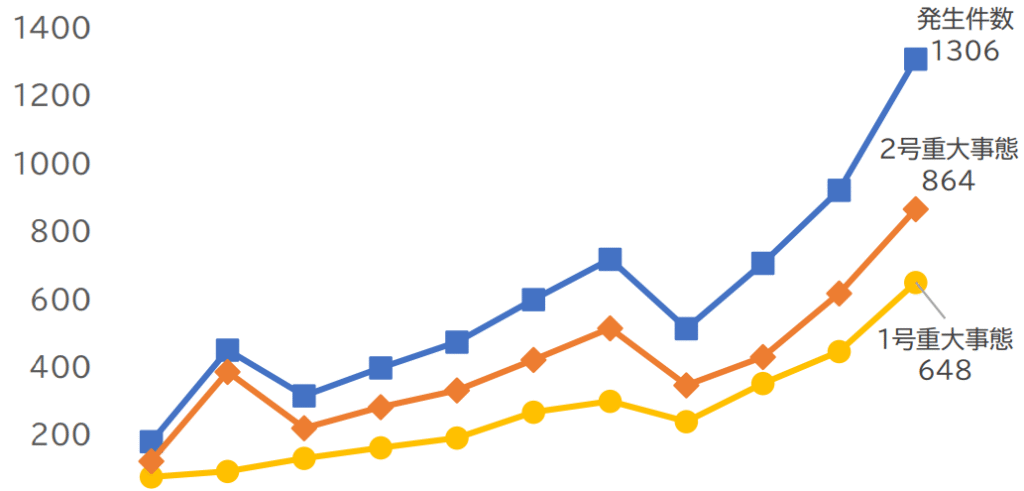

いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する「重大事態」の発生件数の推移 (H25~R5)

(令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要)

いじめ重大事態の発生件数も、令和5年度においては1,306件を記録しており、いじめの認知件数とほぼ比例して増え続けています。

しかし、これも重大事態の積極的な認定や保護者の意向を尊重した対応がなされるようになった結果であるとの見方もあるため、昔と比べていじめがひどくなっているとは一概に言えない部分もあります。

いじめの重大事態とは

いじめ防止対策推進法における重大事態とは、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき(第1号)」、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(第2号)」と定義されています。

いじめの重大事態では、被害者となった生徒が学校に行けなくなってしまったり、自死に追い込まれてしまうケースもあります。

学校が認知したときには既に重大な被害が生じた後であることも多く、件数自体を確実に減らしていく必要があることは間違いありません。

小中高生の自殺件数を分析する

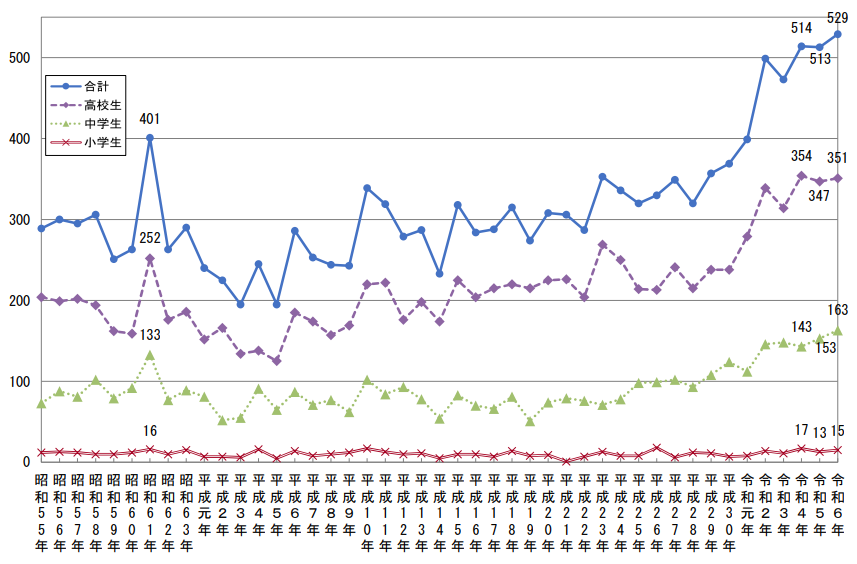

厚生労働省と警察庁が発表している資料によれば、令和6年度の小中高生の自殺者数は529人と過去最多となっています。

(令和6年中における自殺の状況)

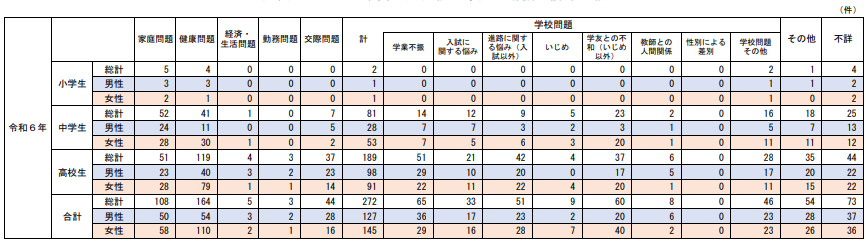

自殺の原因がいじめと断定されているのは9件 (令和6年)

(令和6年中における自殺の状況)

令和6年度の小中高生の自殺者数529人のうち、いじめが原因と断定されているのは9件です。多いと感じる人もいれば、少ないと感じる人もいるかもしれません。

いじめの重大事態に関する調査は長期間に渡って行われることも多く、短期間で安易に自殺の原因をいじめだと断定することはできないと予想されます。

数年かけた調査で後から自殺の原因がいじめであったと判明することもあれば、証拠不十分により判明されないこともあるかもしれません。

そのため、表に載っている9件以外にも、いじめが自殺の背景に関わっている事例は更に多いことが伺えます。

まとめ:いじめは減らさなくてはならない

いじめ自体が昔と比べて増えているかどうかは、はっきりしたことは言えません。

ただ、いじめの認知件数も、重大事態の発生件数も、小中高生の自殺件数も増え続けていることは、確かな調査によるデータがあります。

そして毎年のように、いじめを受けた後に自ら命を絶っている子どもがいることも、紛れもない事実です。

いじめは減らさなくてはなりません。

そのために私たちにできることは何なのか。

これまで先人が築いてきたいじめ対策の知見について学び、考え続けることが重要です。