いじめ加害者への対応をどうすべきか|謝罪・処罰の必要性

いじめは、被害者の心身に深い傷を負わせる、決して許されない行為です。

学校および教師は、被害者を最優先で守り通すとともに、被害者が納得できるかつ安全に登校できるよう、いじめ加害者に対しても適切な対応が求められます。

しかし、現状としては、いじめ被害者による不登校や転学は後を絶ちません。

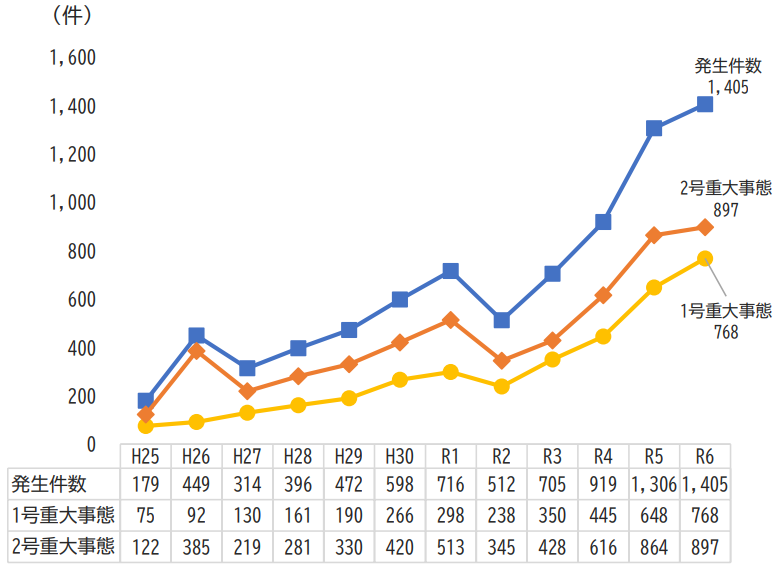

文部科学省の統計を見ても、いじめ重大事態の件数は年ごとに増加を続けています。

いじめ被害者が問題なく学校に来れるよう、学校は尽力しなければなりません。

しかし、いじめ加害者が学校にいる状況で、被害者が登校に恐怖を感じてしまうことは大いに考えられます。しかし、いじめ加害者を強制的に出席停止にしたり転校させたりといった処置は、日本ではほとんど行われていないのも事実です。

そのような現状で、いじめの加害者に償いをさせる必要性を説く中嶋博行氏は、著書の中で以下のように述べています。

罪のない被害生徒が学校に来れなくなるような状況は、断固として変えなくてはなりません。そのために、いじめ加害生徒に対してどのように対応すれば良いのでしょうか。

本記事では、「いじめ加害者にどう対応するか 処罰と被害者優先のケア」(著:斎藤 環, 内田 良)の内容を参考に、いじめ加害者への対応をどうすべきか考察します。

いじめ加害者の謝罪・処罰:スティグマ化

いじめ問題に造詣の深い精神科医である斎藤環氏は、いじめ問題への対策における必要なこととして、著書の中で以下の三点を挙げています。

まず、絶対に必要なのは、以下の三点です。

・加害者の謝罪

・加害者への処罰

・被害者の納得

「いじめ加害者にどう対応するか 処罰と被害者優先のケア」(斎藤・内田, 2022) p.33-34より

いじめ行為のスティグマ化

斎藤環氏は、加害者の謝罪・処罰が必要な理由について、いじめ加害を「スティグマ化」するためであると述べています。

これまでのいじめに関する研究では、いじめに否定的な集団規範が高い学級では、生徒のいじめ加害傾向が低いことが明らかにされています。

いじめに否定的な集団規範を高めるためにも、いじめ加害は許されるものではない・人として恥ずべき行為であるという認識を、児童生徒たちに与えなくてはなりません。

教師による指導はしてはいけない

斎藤環氏は、教師による指導はしてはいけないと著書の中で述べています。

教師としては、加害者への厳格な指導はしなければならないと思いがちですが、指導ではなく処罰だけが求められるといいます。処罰を必ず行うことで、被害者の後遺症やPTSD化を最小限にするねらいです。

どうしても指導がしたいとしても、「謝罪・処罰・納得」の三点セットを済ませてからであると斎藤環氏は述べています。

いじめ被害者の納得を得るために

いじめ加害者の謝罪と処罰を行い、被害者の納得を得ることが重要であると前項でまとめました。

納得は全てに優先する

「納得は全てに優先する」というのは、日本の有名な漫画である『ジョジョの奇妙な冒険』第7部に登場する台詞の一部です。

経験上、過去の自分が納得のいかない事象に対しては、怒り、悲しみなどのネガティブな感情が長く想起されるように思われます。

被害者にとっていじめを受けた経験は消えませんが、その後の対応に被害者が納得できたのであれば、心のダメージは最小限に抑えられるのではないでしょうか。

逆に、加害者への処罰が満足に行われず、納得のいかない対応だったのであれば、ネガティブ感情が長く尾を引くような結果になりかねません。

形だけの謝罪会は逆効果になる

いじめ被害において、謝罪会をすることで喧嘩両成敗的な指導をしてしまう教員がいることも報告されています。

例えば、相生市におけるいじめ重大事態調査報告書では、以下のような報告がされています。

当該生徒は令和5年に自死したと調査報告書には記されています。学校の落ち度は様々あったものの、形だけの謝罪会としての指導など行わず、加害者の謝罪と処罰を適切に行い、被害者の納得が得られていれば、何か変わったのではないかと思わざるをえません。

被害者の納得のために組織的な対応を

現在の日本におけるいじめ防止のための基本方針では、学校いじめ対策組織を中核として対策を行っていく旨が定められています。

担任など一部の教員が個人的な判断で対応するよりも、多くの教員が関わり、組織的な対応を進めることが被害者の納得に結びつきやすいと考えます。

国の基本方針によれば、学校いじめ対策組織は、いじめを受けた児童生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると児童生徒から認識されるようにしていく必要があると述べられています。

「学校が被害者を守ってくれると同時に、加害者に対して然るべき処罰をしてくれる。」そのような信頼が、今の教育現場には求められています。

国がいじめ加害者への明確な処罰方針を定めない以上、いじめ加害者への対応はあやふやになりがちです。

各学校でいじめ対策組織が中心となり、加害者にどう対応するかの方針やルールを予め定めておき、周知しておくこともいじめ防止に効果的かと思われます。